新電力の電気代はなぜ安い?大手電力から乗り換えるメリットは?お答えします

- まとめ:新電力に乗り換えることで得られるメリットと最適なプラン選び

電気料金が高いと感じている人は多いのではないでしょうか。

特に、毎月の電気代が増えるたびに「何とか節約できないかな?」と悩むことも少なくないはずです。

そんな時に耳にするのが「新電力」という言葉。

新電力に乗り換えると電気代が安くなるという噂を聞いたことがあるかもしれませんが、実際のところどうなのでしょうか?

この記事では、新電力が大手電力よりも安い理由や、その乗り換えによって得られるメリットについて詳しく解説していきます。

なぜ新電力の料金は安いのか?

そして、自分に合ったプランを選ぶことで、どれほどの節約が期待できるのか? こうした疑問に答えるため、わかりやすく整理していきます。

「再生可能エネルギーの利用」や「市場連動型の料金設定」など、新電力の強みを紹介しつつ、乗り換えるべきかどうかの判断材料を提供します。

節約に直結する情報を知りたい方にとって必見の内容ですので、ぜひ最後までお読みください!

新電力が安い理由①:発電設備の保有コストが少ない

新電力はなぜ発電コストを抑えられるのか?

新電力が大手電力よりも安い理由の一つとして挙げられるのが、発電設備を保有しないケースが多いことです。

大手電力会社は、自前の火力発電所や原子力発電所を運営しており、そのための設備維持や修繕費がかかります。

一方、新電力会社の多くは発電所を所有せず、日本卸電力取引所(JEPX)などから電力を調達し、それを販売しています。

この違いが、新電力が価格を抑えられる大きな要因となっています。

発電所の維持費は電気料金に大きな影響を与える

大手電力会社は、発電所の維持費や修繕費といった大規模なコストがかかります。

特に、原子力発電や火力発電は安全性や安定性を確保するために多くの資金が必要です。

こうした費用は最終的に消費者が支払う電気料金に反映されます。

そのため、大手電力の電気料金は一定の高水準にとどまることが多いのです。

JEPXでの電力調達によるコスト削減

新電力は、JEPX(日本卸電力取引所)から電力を購入するビジネスモデルを採用していることが多いです。

JEPXでは、発電所で余った電力や、市場での需給バランスに応じた電力が取引され、価格は変動します。

これにより、新電力は効率的かつ柔軟に電力を調達でき、その分電気料金を低く抑えることができるのです。

まとめ:発電設備の保有コストがないことで生まれる価格競争力

大手電力会社が長年抱えている設備投資や維持費の重さが、電気料金の高さに影響を与えています。

一方、新電力会社はJEPXを活用し、市場価格に基づいた効率的な電力調達を行うことで、コストを抑えた価格設定が可能です。これが新電力が安い理由の一つです。

次のセクションでは、市場連動型の料金設定がもたらすさらなるコスト削減について解説します。

新電力が安い理由②:柔軟な料金設定と市場価格の反映

市場価格に基づく柔軟な料金設定とは?

新電力の特徴の一つは、市場価格に連動した柔軟な料金設定です。

これは、大手電力会社が固定的な料金プランを提供しているのに対し、新電力では市場の状況に応じて料金を変動させる仕組みを採用している点が大きな違いです。

新電力は、JEPX(日本卸電力取引所)から電力を調達し、その際の市場価格に基づいて料金を決めるため、電力需給が安定している時期や時間帯では、消費者にとって非常にお得な価格が設定されることが多いのです。

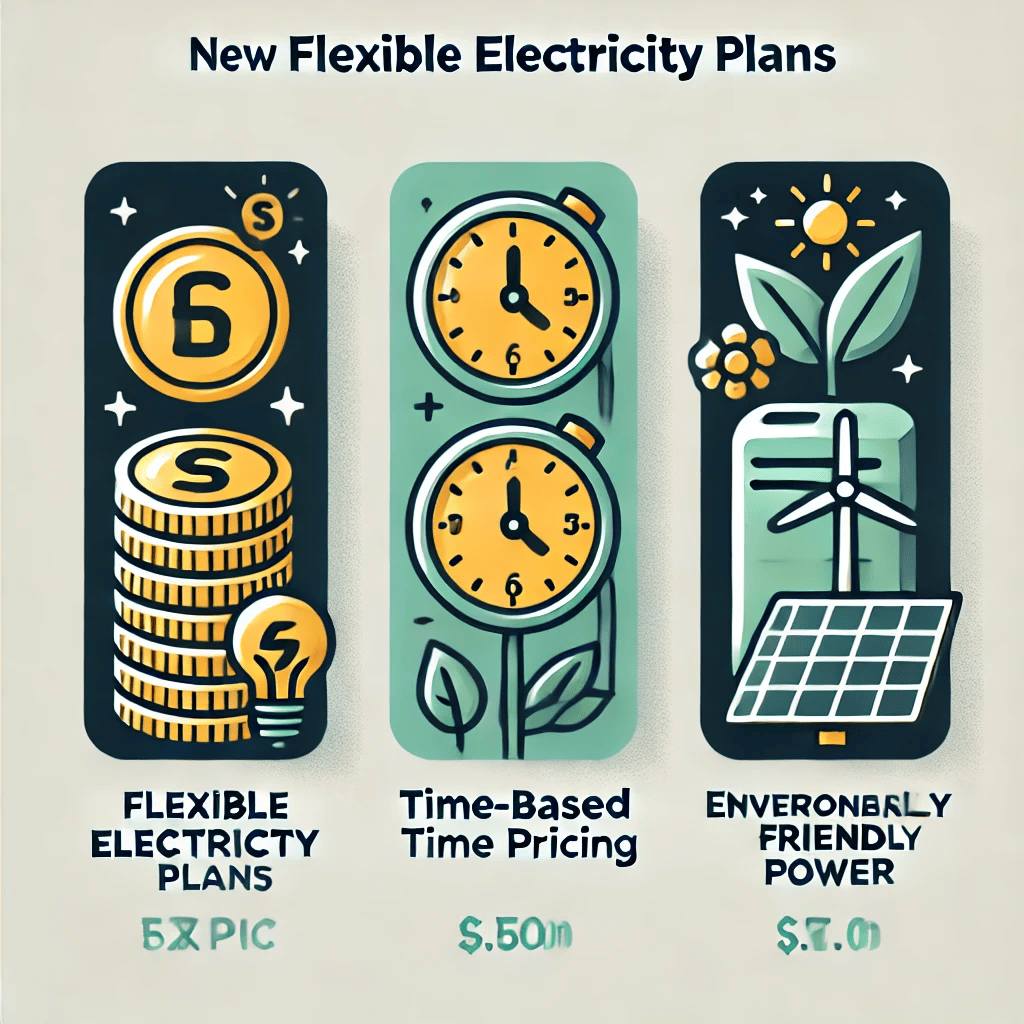

定額制プランや時間帯別プランのメリット

新電力は多様な料金プランを提供しており、その中でも人気が高いのが定額制プランや時間帯別料金プランです。

定額制プラン:一定の月額料金で、使用量にかかわらず同じ料金が請求されるため、使用量が安定している家庭に最適です。

例えば、ニチガスが提供する「でガ割でんき1」は、200kWhまでの電力量が定額で、それを超えると従量制になります。

時間帯別料金プラン:昼間と夜間で料金が異なるプラン。

夜間に電気を多く使う家庭や、電気自動車の充電を行うユーザーに特に向いています。

例えば、LooopでんきやTERASELでんきが提供するプランは、昼間より夜間の料金が安く設定されており、夜間に多くの電力を消費する家庭にメリットがあります。

これらのプランをうまく活用することで、ライフスタイルに合った節約が可能です。

市場価格の変動による恩恵

新電力が提供する市場連動型プランは、JEPXの価格に基づいて電気料金が決まるため、電力供給が豊富な時期や時間帯には電気代が大幅に安くなることがあります。

特に、電力需要が少ない夜間や季節的に電力が余っている時期には、消費者にとって非常に有利な料金設定が可能です。

逆に、電力が不足している時期には価格が上がるリスクもありますが、こうしたプランは電力を柔軟に使いたい消費者に適しています。

まとめ:柔軟な料金設定と市場価格の反映が生むコスト削減

新電力の柔軟な料金設定や市場価格に基づくプランは、消費者にとって大きなメリットです。

自分の生活スタイルに合ったプランを選ぶことで、より効果的に電気代を節約できます。

次のセクションでは、新電力がどのように運営コストを削減し、その結果、さらに低価格の電気料金を実現しているかを説明します。

新電力が安い理由③:運営コストの削減

新電力の効率的な運営によるコスト削減

新電力のもう一つの大きな特徴は、運営コストを大幅に削減している点です。

大手電力会社と比較すると、新電力はオフィスや人件費などの間接コストを削減し、より効率的な運営を行っています。

これにより、電気料金を低く設定できるのです。

特に、インターネットを活用した契約や顧客管理により、人件費や設備管理費を大幅に抑えています。

オンライン契約と自動化によるコスト削減

新電力は、契約や顧客サービスの多くをオンライン化しています。

これにより、実店舗を持たず、顧客対応をデジタルで完結できるため、運営コストを大幅に削減することができます。

例えば、Looopでんきや楽天でんきなどは、基本的にすべての手続きをオンラインで行うことができ、これがコスト削減につながっています。

契約手続きもシンプルで、インターネットさえあれば手軽に手続きできる点が消費者にも好評です。

また、顧客対応や請求書発行などの業務も自動化されており、効率的な運営を支えています。

こうした効率化によって、サービス提供の際に必要なコストを最低限に抑えることができ、それが安い電気料金につながっています。

広告や販売経費の節約

新電力は、広告費や販売経費も抑えることで、さらにコスト削減を実現しています。

大手電力会社のようにテレビCMや大規模な宣伝活動を行わず、主にインターネット広告や口コミ、パートナーシップを活用して顧客を獲得しています。

こうした広告戦略の違いが、運営コストを抑える一因となり、その分のコストを消費者に還元しています。

例えば、楽天でんきは楽天グループ内でのプロモーションを積極的に行い、既存の楽天ユーザーにサービスを提供することで、広告費を抑えながら効果的な集客を行っています。

まとめ:運営コストの削減がもたらす価格競争力

新電力は、オンライン契約や自動化による効率的な運営、さらには広告費や店舗コストを削減することで、大手電力会社に比べて運営コストを大幅に抑えています。

この削減分が、消費者にとって安い電気料金となって反映されるのです。次のセクションでは、新電力が環境にも配慮した再生可能エネルギーをどのように活用しているかを詳しく見ていきます。

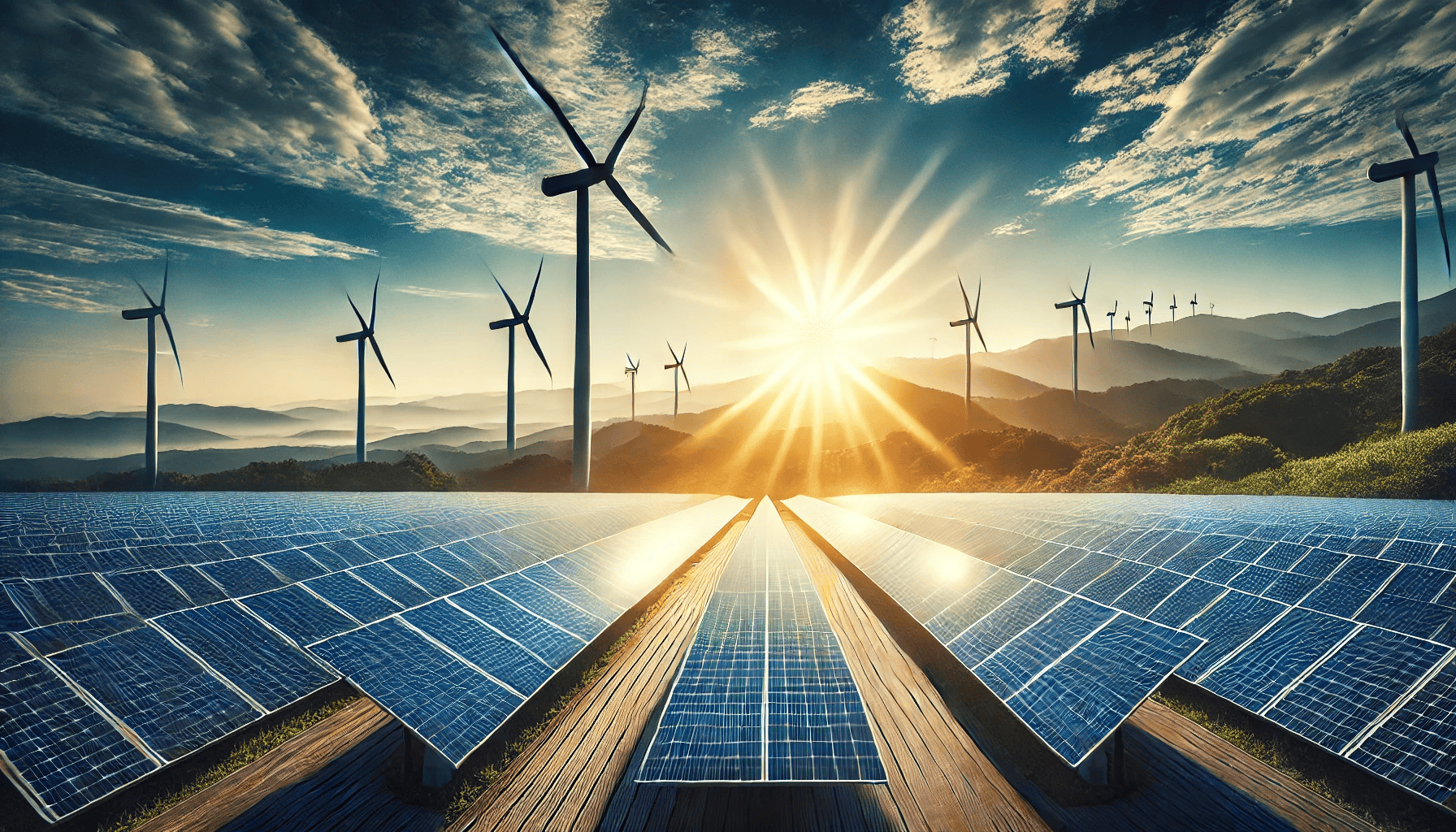

新電力の強み①:再生可能エネルギーの利用

再生可能エネルギーの利用でコストを抑える新電力

新電力の大きな強みの一つは、再生可能エネルギーを積極的に利用していることです。

太陽光や風力、バイオマスなど、環境に優しいエネルギー源を取り入れることで、長期的にはコストの削減が期待できます。

再生可能エネルギーは、発電時に燃料費がかからないため、運用コストを抑えることが可能です。これが新電力の安さに直結しています。

再生可能エネルギーによる安定供給と環境貢献

再生可能エネルギーを活用する新電力は、長期的な価格安定が見込まれています。

例えば、太陽光発電や風力発電は一度設備を導入すれば、燃料費がかからず、自然の力を利用して電力を作り出すため、価格の変動が少なく済みます。

また、再生可能エネルギーの利用は、二酸化炭素の排出を抑えることができるため、環境にも優しい選択です。最近では、環境意識の高い消費者をターゲットにした「グリーン電力プラン」も増えています。

例えば、Looopでんきや楽天でんきなどは、再生可能エネルギー由来の電力を提供するプランを展開しており、これにより消費者が環境に配慮した選択をしやすくなっています。

新電力による環境配慮と価格競争力の両立

再生可能エネルギーの導入は、初期コストがかかる一方、運用コストが低くなるため、結果として長期的にはコスト削減に貢献します。

特に、風力発電や太陽光発電の技術が進化することで、設備投資も徐々に低価格化しており、ますます新電力にとって有利な状況が生まれています。

さらに、政府による補助金や再生可能エネルギーの普及を促進する制度(FIT制度やFIP制度)を活用することで、新電力は再生可能エネルギーの利用を拡大し、環境に優しい電力供給を実現しています。

これにより、電気代を抑えながらも環境貢献ができる点が、多くの消費者に支持されています。

まとめ:環境に優しい再生可能エネルギーの活用でコストを抑える

新電力の多くは、再生可能エネルギーを活用することで、燃料費の削減と環境負荷の軽減を両立しています。

これにより、消費者は安定した電力を安価で利用できるだけでなく、環境への配慮も実現できます。

次のセクションでは、消費者のライフスタイルに応じた新電力の料金プランの多様性について詳しく見ていきます。

新電力の強み②:契約プランの多様性

新電力が提供する多様な料金プラン

新電力のもう一つの強みは、多様な料金プランを提供している点です。

大手電力会社が一般的に従量制や固定料金制のプランをメインにしているのに対し、新電力は消費者のライフスタイルや使用状況に合わせて柔軟なプランを提供しています。

これにより、個々の家庭に最適な電力プランを選ぶことができ、さらに電気代を節約することが可能です。

代表的な料金プランの例

新電力が提供する代表的な料金プランには、以下のようなものがあります。

定額制プラン:毎月の電気使用量に関わらず、一定の料金で電力を利用できるプランです。使用量が安定している家庭に最適で、例えば、ニチガスの「でガ割でんき1」は、200kWhまで定額料金が適用され、それを超えた分のみ従量制になる仕組みです。

このようなプランは、毎月の電気代を予測しやすく、計画的な支出管理ができる点で人気があります。

時間帯別料金プラン:昼間と夜間で異なる料金設定がされているプランです。

特に、夜間に電力を多く使う家庭や、電気自動車を充電する利用者には非常にお得です。

たとえば、LooopでんきやTERASELでんきが提供する時間帯別料金プランでは、夜間の電気料金が割安に設定されており、電気自動車の利用者や夜型のライフスタイルを持つ家庭におすすめです。

市場連動型プラン:JEPX(日本卸電力取引所)の市場価格に基づいて料金が変動するプランです。

電力の需要が少ない時間帯や季節には、料金が大幅に下がることがあります。

これにより、家庭ごとの使用量やライフスタイルに応じた柔軟な電気料金設定が可能となります。

HTBエナジーやアストでんきが市場連動型プランを提供しており、市場価格に敏感な方に適しています。

自分に合ったプランを選ぶポイント

自分に合った電力プランを選ぶためには、まずライフスタイルと電力使用パターンを把握することが重要です。

例えば、昼間に家にいる時間が多く、エアコンや家電を頻繁に使う場合は、従量制よりも定額制プランが向いているかもしれません。

一方、夜間に電力を多く使う家庭や電気自動車の充電を行う家庭では、時間帯別料金プランが適しています。

また、市場連動型プランは電力使用量が変動する方や、料金の変動に柔軟に対応できる方におすすめです。

契約を検討する際には、各新電力会社の提供するプランを比較し、最も自分の生活に合ったものを選ぶことが、電気代の節約に直結します。

まとめ:多様なプラン選びでさらなる節約を実現

新電力が提供する多様な料金プランを活用することで、消費者は自分のライフスタイルに合った電力料金を選び、無駄なコストを削減することが可能です。

特に、定額制プランや時間帯別料金プランをうまく利用することで、月々の電気代を効果的に抑えることができます。

次のセクションでは、実際に新電力への乗り換えによって得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

新電力への乗り換えのメリット

新電力に乗り換えることで得られる具体的なメリットとは?

新電力に乗り換えることには、電気代の節約以外にも多くのメリットがあります。

多様な料金プランや再生可能エネルギーの利用、そして簡単な契約プロセスなど、さまざまな理由で多くの家庭が大手電力から新電力への切り替えを選んでいます。

ここでは、新電力への乗り換えによって得られる具体的なメリットを解説します。

1. 電気代の節約ができる

新電力の最大のメリットは、電気代の節約です。定額制プランや時間帯別料金プランなど、多様な料金プランを選べるため、ライフスタイルに応じた最適なプランを見つけやすくなります。

また、市場連動型の料金プランを選べば、電力需要が少ない時間帯や季節には、さらに安い料金で電力を利用できる可能性があります。

これにより、大手電力と比較して年間数万円の節約が期待できることもあります。

2. 再生可能エネルギーの利用で環境に優しい選択ができる

新電力の多くは、再生可能エネルギーを活用しています。太陽光や風力など、環境に優しいエネルギー源を利用することで、二酸化炭素の排出を削減し、地球温暖化への対策に貢献できます。

例えば、Looopでんきや楽天でんきなどは、再生可能エネルギー100%のプランを提供しており、環境意識の高い消費者にとって大きなメリットとなっています。

3. 手続きが簡単で、違約金なしで乗り換え可能

新電力への乗り換えは、手続きが非常に簡単です。

ほとんどの場合、インターネット上で数分で申し込みが完了し、複雑な工事や特別な準備は不要です。

さらに、多くの新電力は解約手数料を設定しておらず、途中でプランを変更したり、他社へ再度乗り換えることが容易です。

特に、違約金がないことは、消費者にとって安心して乗り換えられる大きなポイントです。

4. ポイントやセット割引でさらにお得

新電力は、他のサービスと組み合わせて提供されることが多く、例えば、ガスやインターネットとのセット割引が用意されている場合があります。

さらに、楽天でんきのように、電気料金に応じてポイントが付与されるプランもあります。

このポイントを他のサービスに利用することで、さらにお得感が増します。

まとめ:新電力に乗り換えるメリットの総括

新電力への乗り換えは、単なる電気代の節約にとどまらず、環境への貢献やライフスタイルに合った柔軟なプラン選びができる点で大きなメリットがあります。

また、簡単な契約手続きや、違約金が発生しないプランが多いことも、消費者にとって安心です。

次のセクションでは、どのように自分に最適なプランを見つけるか、具体的な選び方のポイントについて解説します。

どのプランが自分に合っているかを選ぶ方法

自分に合った新電力の料金プランを見つけるポイント

新電力への乗り換えを検討する際には、電気代の節約を最大化するために、自分のライフスタイルや電力使用パターンに最も適したプランを選ぶことが重要です。

新電力は多様な料金プランを提供しており、どのプランが一番自分に合っているかを選ぶポイントを押さえることで、効率よく電気代を抑えることができます。

ここでは、その具体的な選び方について解説します。

1. 電気の使用量を把握する

まず、自身の電力使用量を確認することがプラン選びの第一歩です。

毎月どのくらいの電力を使用しているかを把握することで、適したプランを選べます。

例えば、使用量が少ない家庭は、定額制プランでは割高になる可能性があるため、従量制プランが向いているかもしれません。

逆に、一定量以上の電力を安定的に使用する家庭では、定額制プランの方がコストを抑えられる可能性があります。

2. 使用する時間帯を意識する

次に、電気を主に使用する時間帯を考慮しましょう。

特に、夜間に電力を多く使う家庭や、電気自動車を所有していて夜間に充電する場合は、時間帯別料金プランがおすすめです。

このプランでは、夜間の料金が昼間よりも安く設定されていることが多く、電気を夜間に使用することでコストを抑えることができます。

3. 市場連動型プランでさらに柔軟な選択を

市場価格に応じて電気代が変動する市場連動型プランも、新電力ならではの選択肢です。

このプランは、電力市場の需給バランスに応じて電気料金が変動するため、電力の需要が低い時間帯や季節には、かなり安くなる可能性があります。

電力の使用が不定期な家庭や、電気代の変動に対応できる家庭にとっては、このプランが非常に有効です。

4. 環境意識の高い方には「グリーン電力プラン」

もし環境意識が高い方であれば、再生可能エネルギーを100%利用した「グリーン電力プラン」が適しています。

Looopでんきや楽天でんきは、こうした再生可能エネルギー由来の電力を提供するプランを展開しており、電気代を抑えるだけでなく、環境への貢献もできるというメリットがあります。

まとめ:ライフスタイルに合ったプラン選びの重要性

電気代の節約を最大化するためには、自分のライフスタイルや電力使用パターンに応じたプラン選びが重要です。

毎月の使用量や使用時間帯、さらに市場連動型プランやグリーン電力プランなどの選択肢を比較検討し、最も適したプランを選ぶことで、効率よく電気代を抑えることができます。

次のセクションでは、新電力への乗り換え手続きの流れと、その際に気を付けるべきポイントについて説明します。

まとめ:新電力に乗り換えることで得られるメリットと最適なプラン選び

新電力が提供する多様なプランは、消費者にとって非常に魅力的です。大手電力と比較して、以下のようなメリットがあります。

コスト削減:発電設備の維持費を持たない新電力は、JEPXからの電力調達や効率的な運営で、低価格な電力を提供しています。

定額制や時間帯別料金プランを活用すれば、ライフスタイルに合わせて電気代を大幅に節約できます。

再生可能エネルギーの利用:環境に優しい電力を提供する新電力は、環境意識の高い消費者にとって魅力的な選択肢です。

Looopでんきや楽天でんきのように、再生可能エネルギー100%のプランを選ぶことで、地球に優しい生活をサポートできます。

柔軟な料金設定:市場連動型プランや時間帯別料金プランなど、多様な選択肢が用意されており、消費者は自分の生活に合ったプランを選ぶことが可能です。

夜間に電気を多く使う家庭や、電気自動車の利用者に特に向いています。

また、乗り換えは手軽で、オンラインでの申し込みや簡単な手続きで完了し、違約金が発生しないプランも多くあります。これにより、リスクを抑えて新電力に乗り換えることができ、電気代の節約をすぐに実感することが可能です。

最後に

新電力への乗り換えは、電気代を節約するだけでなく、環境への貢献やライフスタイルに合わせたプランを選ぶことで、家庭のエネルギーコストをより効果的に管理する手段です。

自分に最適なプランを選ぶために、月々の電気使用量や時間帯別の利用状況をしっかりと把握し、最もコストパフォーマンスの高いプランを見つけてください。

新電力のメリットを最大限に活用し、家計にも地球にも優しい選択をしていきましょう。

日本の電気料金は高い?世界と比較した背景と将来の動向

- 日本の電気代が高い理由とは?

- 世界との比較:他国の電気料金事情

- 電気料金に影響を与える要素

- 日本の電気料金の将来の見通し

- まとめ

電気代が家計やビジネスにとって大きな負担となる中、日本の電気料金は他国と比べて高いと言われています。

なぜ日本の電気代はこれほど高いのでしょうか?

その背後には、エネルギー政策や市場構造、国際的なエネルギー価格の影響など、さまざまな要因が関係しています。

本記事では、日本の電気代が高い理由を世界との比較から詳しく解説し、将来の動向についても考察します。

電気代に興味のある方や、今後の見通しを知りたい方にとって、有益な情報をお届けします。

日本の電気代が高い理由とは?

エネルギー資源の輸入依存

日本はエネルギー資源の約90%を輸入に依存しています。

これは、エネルギー自給率が高い国々と比べて極端に高い割合であり、電力供給にかかるコストの多くが輸入燃料によって左右されます。

特に、日本は島国であるため、天然ガスや石油などの輸送コストがかかり、これが電気料金の一因となっています。

化石燃料への依存

日本の電力供給の大部分は化石燃料(石油、天然ガス、石炭)による火力発電です。

原子力発電が停止しているため、特に天然ガスを使ったLNG火力発電が重要な役割を果たしています。

しかし、LNGは国際市場で価格が変動しやすく、日本の電気料金にダイレクトに影響します。

例えば、ウクライナ危機の影響で天然ガス価格が高騰した際、日本の電力会社は輸入コストを転嫁せざるを得ませんでした。

国際的な燃料価格の変動

日本は国際的な燃料価格の影響を強く受けます。

特に、原油価格やLNG価格が上昇すると、それが電気料金に反映されます。

円安が進行すると、輸入コストがさらに増大し、家庭や企業の電気代は急激に上昇します。

2008年の原油価格の高騰や、2022年のウクライナ危機による燃料価格上昇は、こうした輸入依存のリスクを如実に表しています。

再生可能エネルギーの導入コスト

再生可能エネルギーの普及は、環境保護の観点から必要ですが、そのコストは電気料金に反映されています。

日本では、固定価格買取制度(FIT)により、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電された電力を一定の価格で買い取ることが義務付けられています。

このコストは電気料金に上乗せされるため、消費者に負担がかかっています。

FIT制度の影響

FIT制度は、再生可能エネルギーの導入を促進する一方で、その高い買取価格が電気料金の一部に含まれており、特に導入初期には電気料金を押し上げる要因となっています。

多くの家庭や企業が太陽光発電を導入していますが、その導入コストをカバーするために電気料金の上昇が避けられない状況です。

将来的に再生可能エネルギーのコストが下がれば、FIT制度の影響も減少する可能性があります。

電力市場の構造

日本の電力市場は長年、大手電力会社による地域独占が続いてきました。

このため、電力料金の競争が少なく、電気代が高止まりしている面があります。

2016年に電力自由化が進められ、家庭や企業は自分の電力会社を選べるようになりましたが、依然として送電インフラの維持費や地域差が大きく、自由化による料金低下は限定的です。

インフラコストの負担

送電線や配電網の維持には膨大なコストがかかり、その負担が電気料金に転嫁されています。

特に地方では、電力供給インフラの維持が難しく、電気代が都市部と比べて高くなる傾向があります。

また、震災や台風などの災害対応もインフラコストを増加させる要因です。

世界との比較:他国の電気料金事情

電気料金は国ごとに大きく異なります。

日本の電気料金が高いと言われていますが、世界的にはどのような位置づけにあるのでしょうか?

ここでは、アメリカ、中国、ヨーロッパ諸国と比較し、それぞれの電気料金の背景を探ります。

アメリカ

シェールガス革命の影響

アメリカはシェールガス革命により、天然ガスの生産が飛躍的に増加し、国内のエネルギー自給率が向上しました。

この結果、国内の電気料金は安定しており、国際市場の燃料価格変動の影響を受けにくい状況です。

特に、シェールガスによる発電コストが低いため、電気料金は日本の約半分から3分の2程度に抑えられています。

電力自由化と競争

アメリカでは電力自由化が進んでおり、多くの地域で電力会社間の競争が行われています。

消費者は複数の電力会社から選択できるため、競争により料金が抑えられている地域も多く存在します。

日本と比較すると、競争の激しさが料金の低さに貢献しています。

中国

石炭火力発電の役割

中国は自国で豊富な石炭資源を持っており、電力供給の大部分が石炭火力発電に依存しています。

石炭は安価な燃料であり、中国の電気料金が低い理由の一つです。しかし、環境問題が深刻化しており、今後は石炭依存を減らす政策が進められる可能性があります。

再生可能エネルギーと電気料金

中国は再生可能エネルギーの導入を積極的に進めており、太陽光や風力発電の導入が進んでいます。

しかし、これらのエネルギーは導入コストが高いため、将来的には電気料金の上昇が懸念されています。

環境保護と電気料金のバランスを取ることが、中国にとって重要な課題です。

ヨーロッパ諸国(フランス、ドイツなど)

フランスの原子力発電と電気料金

フランスはエネルギー供給の大部分を原子力発電に依存しており、電気料金が安定しています。

原子力は安価で安定した電力供給源であり、国際的な燃料価格の影響を受けにくいため、フランスの電気料金は他のヨーロッパ諸国よりも低い水準にあります。

ドイツの再生可能エネルギー推進と高い電気料金

ドイツは再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しており、特に風力発電や太陽光発電が電力供給の大部分を占めるようになっています。

しかし、その導入コストが高いため、電気料金も上昇しています。

環境への配慮と高い電気料金の間でバランスを取ることがドイツの課題となっています。

電気料金に影響を与える要素

国際的なエネルギー価格の変動

燃料価格の高騰

国際的なエネルギー価格が上昇すると、日本のようにエネルギーを輸入に頼る国では、電気料金に直接的な影響が出ます。

特に、石油や天然ガスの価格が高騰すると、燃料費が上乗せされ、結果として電気代が急騰します。

2022年のウクライナ危機はその典型例で、燃料価格の急騰が世界中で電気代の上昇を引き起こしました。

為替レートの影響

輸入に依存している日本では、為替レートの変動も電気料金に影響を与えます。

円安が進行すると、同じ量の燃料を輸入するために必要な費用が増加し、これが電気料金に反映されることになります。

燃料費の高騰と円安の組み合わせは、日本の電気料金にとって二重の負担となります。

国内政策と税金

再生可能エネルギー賦課金

日本では、再生可能エネルギーの導入を促進するため、固定価格買取制度(FIT)が導入されています。

この制度により、再生可能エネルギーで発電された電力を一定の価格で買い取ることが義務付けられており、そのコストが電気料金に上乗せされます。

特に、初期の導入コストが高い太陽光発電や風力発電が普及し始めた時期には、この賦課金が電気代を押し上げました。

消費税と燃料調整費

電気料金には消費税が含まれており、消費税率の引き上げが電気代の上昇要因となります。

また、燃料調整費として、国際的な燃料価格の変動分が電気料金に反映されるため、これも消費者の負担を増大させます。

特に燃料価格が高騰すると、この燃料調整費が大幅に上がり、電気代の総額に大きな影響を与えます。

日本の電気料金の将来の見通し

再生可能エネルギーのさらなる普及と課題

太陽光や風力のコスト削減の可能性

再生可能エネルギーは、技術の進歩によりコスト削減が進むと期待されています。

太陽光発電や風力発電の設備コストが下がれば、導入コストも低下し、FIT制度の賦課金負担が軽減される可能性があります。

これにより、電気料金の抑制につながることが期待されていますが、普及の進展と技術革新がどれほど速く進むかが鍵となります。

脱炭素化政策の影響

日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指す方針を掲げており、再生可能エネルギーの普及がその中心に据えられています。

しかし、再生可能エネルギーの導入には高額な設備投資が必要であり、短期的には電気料金のさらなる上昇が予想されます。

長期的な視点でのコスト削減が期待されていますが、そのバランスをどう取るかが今後の課題です。

原子力発電の再稼働とその影響

安全対策の進展と再稼働の見込み

福島第一原発事故以降、日本では多くの原子力発電所が停止しています。

しかし、政府は安全対策の強化を進め、再稼働を目指しています。

原子力発電が再び稼働すれば、安定した電力供給が見込まれ、電気料金の引き下げにつながる可能性があります。

ただし、社会的な受け入れと地域の合意が必要であり、再稼働が進むかどうかは依然として不透明です。

まとめ

日本の電気料金が高い理由には、エネルギー資源の輸入依存、再生可能エネルギー導入のコスト、そして国内外のエネルギー市場や政策の影響が大きく関わっています。

特に、化石燃料の輸入に頼る日本では、国際的な燃料価格の変動や円安が電気料金にダイレクトに反映されるため、今後も電気代の上昇リスクは残ります。

世界と比較すると、アメリカや中国のようにエネルギー自給率が高い国では電気料金が抑えられている一方、再生可能エネルギーを積極的に導入しているドイツなどでは日本と同様に高い電気料金が設定されています。

フランスのように原子力発電に依存する国では、電気料金が安定している傾向にあります。

将来的に、日本では再生可能エネルギーの普及と原子力発電の再稼働が、電気料金を抑制する可能性がありますが、短期的にはエネルギー価格の不安定さや、再生可能エネルギーの導入コストが課題となり、電気料金の上昇が避けられない可能性があります。

電力市場の自由化が進む中、今後は電力会社を選ぶことやエネルギー効率の良い設備の導入が、電気料金をコントロールする手段となるでしょう。

電気代に敏感な現代だからこそ、エネルギーの利用方法や選択肢を見直し、コスト削減を考えることが、家庭やビジネスにとってますます重要になるでしょう。

高騰する電気代は最適なプランを選択してコスト削減をしていくことも重要です。

市場連動プランの「

最適でんき」

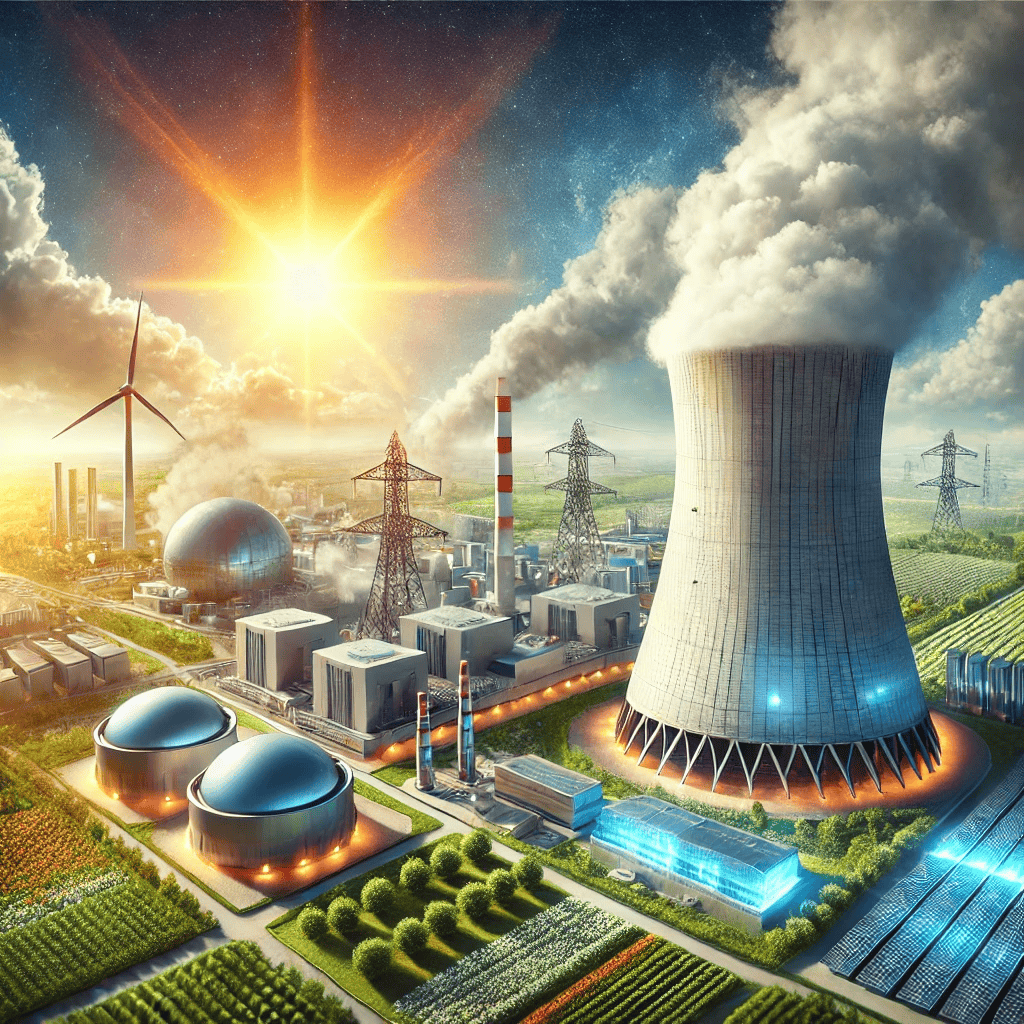

原子力発電と再生可能エネルギー:共存の未来を考える

- 原子力発電の仕組みをわかりやすく解説

- 原子力発電の安全性とは?

- 原子力発電と再生可能エネルギーの違い

- 原子力発電の抱える課題と未来の展望

- まとめ: 原子力発電の未来とその可能性

エネルギーは、私たちの毎日の生活に欠かせないものであり、電気の供給源として非常に重要です。

特にその中でも、世界で大きな役割を果たしているのが「原子力発電」です。

では、原子力発電とは何でしょうか?

これは、特別な物質である「ウラン」などの原子核を分裂させることで、大量のエネルギーを作り出す方法です。

ウランの原子核が分裂する際に発生する熱を利用し、その熱で水を蒸気に変え、蒸気がタービンを回して電力を生み出します。

現在、世界中で消費される電力の約10%が原子力発電によってまかなわれています。

これは多くの国々が、安定した電力供給を維持するために原子力を重要なエネルギー源として利用していることを示しています。

しかし、原子力発電には安全性や放射性廃棄物の処理など、いくつかの重要な課題も伴っています。

この記事では、原子力発電の仕組みや技術、そして未来のエネルギーとしての可能性について、基礎からわかりやすく解説していきます。

次に、原子力発電がどのようにエネルギーを作り出しているのか、その仕組みを見ていきましょう。

原子力発電の仕組みをわかりやすく解説

原子力発電は、他の発電方法とは異なる核分裂反応を利用してエネルギーを作り出します。

この核分裂とは、非常に小さな原子の中心にある「原子核」が分裂することで、莫大なエネルギーが放出される現象です。

ここでは、原子力発電がどのようにして電力を生み出すのか、簡単に見ていきましょう。

ウランの核分裂とは?

原子力発電でよく使われる物質は「ウラン」です。

ウランの原子核は、安定しているわけではなく、中性子という粒子を受け取ると、激しく分裂することがあります。

このとき、ウランの原子核が2つに分裂し、大量の熱エネルギーが発生します。

この核分裂反応を利用してエネルギーを取り出すのが、原子力発電の基本的な原理です。

核分裂の結果、余分な中性子が飛び出しますが、これがさらに他のウラン原子核にぶつかり、新たな核分裂を引き起こします。

この現象を「連鎖反応」といい、エネルギーが次々と生まれる仕組みになっています。

連鎖反応が安定して続くことで、長期間にわたってエネルギーを生産することが可能になります。

原子炉の中でのエネルギー変換

核分裂で生まれたエネルギーは熱として放出されます。

これを利用して原子炉内の水を蒸気に変えます。

この蒸気の力を使ってタービンを回転させ、その回転エネルギーを電力に変換します。

タービンは、まるで風車のように、蒸気の力で回り、発電機に接続されています。

発電機の中では、この回転運動を利用して電気を生み出します。

これが、家庭や企業に供給される電力です。原子炉の中で、核分裂が安定して続く限り、電力を安定的に供給できるという仕組みになっています。

冷却と安全管理

核分裂反応によって発生する熱は非常に高いため、原子炉内で温度を適切に管理することが重要です。

ここで使われるのが冷却水です。

冷却水は、原子炉内の熱を吸収し、タービンを回した後の蒸気を再び水に戻す役割を果たしています。

これにより、エネルギーを効率よく使い続けることができるのです。

冷却システムは、原子力発電の安全性を確保するための重要な要素の一つです。

冷却が適切に行われないと、炉心が過熱し、深刻な事故に繋がる可能性があるため、最新の技術を駆使して冷却と安全管理が行われています。

原子力発電の安全性とは?

原子力発電は、多くの電力を生み出す一方で、その安全性に関しては長年にわたり議論の的となってきました。

原子力発電に対する不安や懸念は、特に過去の事故に起因しています。

ここでは、原子力発電の安全性について、過去の事故と最新の安全対策を交えて解説します。

過去の重大な原子力発電事故

原子力発電における事故で最も有名なのは、1986年に旧ソビエト連邦(現在のウクライナ)で発生したチェルノブイリ原子力発電所事故です。

この事故では、原子炉が制御不能に陥り、爆発を引き起こし、大量の放射性物質が大気中に放出されました。

事故の影響は、周辺地域だけでなく、ヨーロッパ全体に及び、住民の避難や健康被害が深刻な問題となりました。

また、2011年の日本の福島第一原子力発電所事故も、原子力発電の安全性について世界的な懸念を引き起こしました。

東日本大震災による大規模な津波が、発電所の冷却システムを破壊し、炉心の溶融を引き起こしたこの事故では、放射性物質の漏洩が発生し、広範囲に避難指示が出されました。

現代の原子力発電の安全対策

これらの事故を受けて、原子力発電所の安全対策は大きく進化しました。

現在では、多重防護システムが導入され、万が一のトラブルが発生した場合でも事故の拡大を防ぐことができる仕組みが整えられています。

例えば、原子炉の周りには多重の防護壁が設置され、放射性物質が外部に漏れることを防ぐ構造が採用されています。

また、最新の技術を使った自動停止システムや、事故が発生した際の冷却装置の強化など、事故発生時のリスクを最小限に抑えるための設計がなされています。

福島事故後の世界的な影響と変化

福島第一原子力発電所事故の後、多くの国では原子力発電所の安全性に対する見直しが行われました。

例えば、ドイツは原子力発電からの段階的な撤退を決定しました。

一方で、他の国々ではより厳格な安全基準のもと、原子力発電の再稼働や新技術の導入が進められています。

日本でも、原子力規制委員会による厳格な審査を経て、再稼働が認められた発電所は、最新の安全対策が施されています。

これにより、今後の原子力発電が持続可能なエネルギー源として安全に利用できるよう取り組みが進められています。

次は、原子力発電の未来技術について詳しく見ていきます。

原子力発電と再生可能エネルギーの違い

原子力発電は、地球温暖化の問題やエネルギー資源の枯渇に対して、重要な役割を果たしてきました。

しかし、近年では再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力など)が注目されています。

ここでは、原子力発電と再生可能エネルギーの違いや、それぞれの利点と欠点を比較していきます。

原子力発電のメリットとデメリット

メリット:

安定した電力供給:原子力発電は、24時間365日、天候や季節に関係なく安定した電力を供給できます。

温室効果ガスの排出が少ない:石炭や天然ガスを使った火力発電に比べ、原子力発電は温室効果ガスの排出がほとんどありません。

長期間の運用:ウランなどの核燃料は一度装填されると長期間運用できるため、燃料供給が頻繁に必要ない。

デメリット:

放射性廃棄物の処理:使用済み核燃料は放射能を持っており、長期間にわたって厳重な管理が必要です。これらの廃棄物をどのように処理するかが大きな課題となっています。

事故のリスク:重大な事故が発生した場合、その影響は広範囲に及び、長期間にわたる環境や健康への被害をもたらします。福島第一原発事故やチェルノブイリ事故がその例です。

再生可能エネルギーのメリットとデメリット

メリット:

環境に優しい:太陽光や風力など、再生可能エネルギーは二酸化炭素を排出せず、地球温暖化の防止に貢献します。

無限に利用可能:再生可能エネルギーは、化石燃料やウランと違い、枯渇の心配がありません。

地域分散型:風力や太陽光は、各地域に小規模な発電所を設置することができ、地域ごとにエネルギーを自給自足することが可能です。

デメリット:

不安定な供給:天候や季節の影響を大きく受けるため、安定した電力供給が難しいことが多いです。太陽が出ない夜間や風がない日には発電量が大幅に減少します。

広大な設置スペースが必要: 大量の電力を生産するためには、広大な土地が必要です。都市部ではこの点が制約となることがあります。

共存の可能性

原子力発電と再生可能エネルギーは、それぞれのメリットとデメリットを補完し合う形で共存することが可能です。

例えば、再生可能エネルギーによって昼間の電力需要をまかない、夜間や需要が多いときには原子力発電で安定した供給を補完するというシナリオが考えられます。

このように、未来のエネルギーシステムでは多様な発電方法が共存し、安定したエネルギー供給を実現することが求められています。

次は、原子力発電に伴う課題とその未来について見ていきましょう。

原子力発電の抱える課題と未来の展望

原子力発電は、大量のエネルギーを安定して供給できる一方で、解決すべき課題も多く抱えています。

ここでは、原子力発電に伴う主要な課題と、未来に向けた可能性について考察していきます。

放射性廃棄物の処理問題

原子力発電の最も大きな課題の一つは、放射性廃棄物の処理です。

使用済み核燃料は非常に高い放射能を持ち、数千年にわたり安全に管理する必要があります。

現在、地層処分といった方法が検討されていますが、廃棄物の完全な安全管理が実現するまでにはまだ時間がかかるとされています。

日本を含む多くの国では、地下深くに廃棄物を埋める「深層地層処分」が研究されています。

しかし、この方法にはコストや技術的な課題があり、さらに国民的な理解と合意を得ることが求められています。

社会的・政治的な課題

原子力発電の利用には、社会的・政治的な課題も伴います。

多くの国で原子力発電の使用に対して賛否両論があり、特に事故のリスクに対する不安が根強く残っています。

これにより、政策決定者はエネルギー政策を策定する上で、技術的な問題だけでなく、国民の声を反映させる必要があります。

さらに、国際的なレベルでも、核拡散防止に向けた協力が求められています。

核技術が軍事目的に悪用されるリスクを最小限に抑えるため、各国は国際的な規制や監視の強化が必要です。

今後の展望と持続可能なエネルギーの未来

未来に向けて、原子力発電は他の再生可能エネルギーとともに、持続可能なエネルギー供給の一部を担うことが期待されています。

特に、次世代技術である小型モジュール炉(SMR)や核融合発電の進展は、原子力発電の安全性を大幅に向上させる可能性があります。

また、技術革新によって、原子力発電のコスト削減や、より効率的な燃料の利用が実現すれば、化石燃料からの脱却が進み、地球温暖化対策としても大きな効果を発揮するでしょう。

まとめ: 原子力発電の未来とその可能性

原子力発電は、世界中で重要なエネルギー供給源の一つとして利用され続けています。

その仕組みは、ウランの核分裂反応を利用してエネルギーを生み出し、その熱でタービンを回して電力を生成するものです。

原子力発電は、安定した電力供給を可能にし、温室効果ガスの排出が少ないというメリットがありますが、放射性廃棄物の処理や事故のリスクといった課題も抱えています。

しかし、技術革新により、原子力発電の安全性は大きく向上しています。

例えば、小型モジュール炉(SMR)や、より安全で効率的な第四世代原子炉、そして未来のエネルギーとして期待される核融合発電など、新しい技術が次々と開発されています。

これにより、原子力発電は今後も重要なエネルギー源として活用される可能性が高まっています。

さらに、原子力発電と再生可能エネルギーの組み合わせが、未来の持続可能なエネルギーシステムを支える基盤になるかもしれません。

太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、環境への影響が少なく、無限に利用可能ですが、供給が不安定なため、原子力発電がその安定性を補完する役割を果たすことが考えられます。

最終的な結論

原子力発電には、放射性廃棄物の処理や事故のリスクといった大きな課題がありますが、技術の進歩によってこれらの問題は徐々に克服されつつあります。

安全性を高めた新しい発電技術の開発が進んでおり、エネルギー需要の増加と地球温暖化対策の両方に対応できる可能性があります。

今後のエネルギー政策では、原子力発電と再生可能エネルギーをどう共存させていくかが鍵となるでしょう。

調剤薬局が選ぶ電気代節約術:コスト削減のカギとは

- 調剤薬局の電気代を削減するための基本的なステップ

- 電力プランの見直し:市場連動型プランとは?

- 設備管理の工夫でさらなる電気代削減を

- 太陽光発電や再生可能エネルギーの導入

- まとめ

最近、エネルギー価格の高騰が続き、多くの企業が経費削減策を検討しています。

調剤薬局も例外ではなく、電気代が経営に大きな影響を与えることが増えています。

特に、従業員が少ない小規模な薬局では、電気代の増加が経費全体に占める割合が大きくなりがちです。

調剤機器や空調設備、冷暖房など、常にエネルギーを消費する薬局は、日々の電気使用量が大きくなる傾向にあります。

これにより、電気代が経営コストに大きく影響し、さらに物価高騰によってその負担が増しています。

そこで、今すぐ実践できる電気代削減の具体策を検討していきましょう。

調剤薬局の電気代を削減するための基本的なステップ

調剤薬局で電気代を削減するには、まずエネルギーの効率的な使用が重要です。

特に、日常的に使用される機器の消費電力を把握し、無駄を省くことが基本となります。

ここでは、簡単に取り組めるいくつかの対策を紹介します。

エネルギー効率の良い機器の導入

省エネ型の機器に切り替えることで、大幅に電気代を削減できます。

例えば、LED照明やエコモード付きの冷蔵庫など、最新の省エネ家電に投資することで、長期的なコスト削減が可能です。

調剤薬局でよく使用される機器と電力使用量

調剤機器、冷蔵庫、パソコン、エアコンなどは、薬局でよく使われる機器です。

これらの機器の使用状況を定期的に確認し、必要がないときは電源をオフにする習慣をつけましょう。

使用時間帯を見直すことでコスト削減を実現

電力使用量が集中する時間帯を見直し、可能であればピーク時間帯を避ける運用を心がけましょう。

これにより、電気代を効果的に削減することが可能です。

電力プランの見直し:市場連動型プランとは?

電力自由化が進んだ現在、調剤薬局が電気代を削減するための選択肢として「市場連動型プラン」の見直しが注目されています。

市場連動型プランは、電力の需要と供給に応じて価格が変動するため、特定の時間帯において電気代を大幅に削減することが可能です。

電力自由化と調剤薬局が活用できるプラン

電力自由化により、薬局でもさまざまな電力プランが選べるようになりました。

中でも、需要が少ない時間帯に料金が安くなる市場連動型プランは、昼間の稼働が多い薬局に最適です。

昼間の電気代を安くする市場連動型プランのメリット

特に太陽光発電が活発な昼間の時間帯では、電気の供給が過剰になり、電気代が下がることがあります。

市場連動型プランを利用することで、薬局の電気代を最大50%削減することが可能です

実際にどのように電気代が変わるのか事例で解説

例えば、電気代が月12万円だった薬局が市場連動型プランに切り替えた結果、月額8万8000円に減少したケースがあります。

電気料金の節約は年間にして数十万円規模となり、コスト削減効果は非常に大きいです。

設備管理の工夫でさらなる電気代削減を

調剤薬局での電気代削減は、設備の管理次第でさらに効率化できます。

エアコンや照明、調剤機器の使い方を見直すことで、無駄な電力消費を防ぎ、コスト削減につなげることができます。

エアコンや照明の使い方で省エネを実現

エアコンの設定温度を1度変えるだけでも、消費電力を大幅に削減できます。

また、LED照明の使用は長期的な電気代削減に効果的です。

LEDは従来の照明に比べて消費電力が少なく、寿命も長いです。

定期的なメンテナンスで効率をアップ

エアコンや冷蔵庫など、長時間使用される機器は定期的なメンテナンスが欠かせません。

フィルターの掃除や冷却装置の点検を行うことで、機器が効率的に動作し、無駄な電力消費を防ぎます。

自動消灯機能や人感センサーの導入効果

トイレやバックルームなど、使用頻度が少ない場所には、自動消灯機能や人感センサーを取り付けることをお勧めします。

これにより、不要な時間帯の電力消費を防ぎ、さらにコストを削減できます。

太陽光発電や再生可能エネルギーの導入

調剤薬局でも再生可能エネルギーの導入がコスト削減に効果を発揮しています。

特に太陽光発電の導入は、エコでありながら電気代の大幅な削減につながります。

ここでは、太陽光発電システムの活用やその他の再生可能エネルギーについて説明します。

調剤薬局での太陽光発電システムの導入事例

一部の調剤薬局では、店舗の屋根に太陽光パネルを設置して自家発電を行っています。

これにより、昼間の営業時間中に発電された電力を自社で使用できるため、外部から購入する電力を減らすことができます。

自家発電による電力使用の最適化

太陽光発電システムを導入することで、自家発電を活用し、昼間の電力使用量を最適化することができます。

自家発電を行うことで、電力会社から購入する電力の量を大幅に削減できます。

補助金や助成金を活用した再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギーの導入には、国や自治体からの補助金や助成金を活用することができます。

これらを利用することで、導入費用を抑えながら、長期的に電気代を削減することが可能です。

まとめ

調剤薬局の電気代削減には、機器の使い方や電力プランの見直し、さらには太陽光発電の導入など、さまざまな手段があります。

コスト削減の効果を最大化するためには、これらの対策を組み合わせて実行することが重要です。

電気代削減の効果を測定する方法

電気使用量や電気代の明細を定期的に確認し、削減の効果を測定しましょう。

削減目標を設定し、実際の数値と比較することで、どれだけのコスト削減ができたかを把握できます。

調剤薬局にとって最適な電力プランの選び方

電力プランの選択は非常に重要です。市場連動型プランのように、昼間の電気料金が安くなるプランを活用することで、調剤薬局の電気代を大幅に削減することができます

「最適でんき」でコスト削減を実現しよう!

電気代削減を実現したい調剤薬局には、「最適でんき」の市場連動型プランが最適です。

昼間の電気代を抑え、コスト削減をサポートします。今すぐ「最適でんき」の公式サイトで詳しくチェックして、経営に役立つ節電プランを確認してください!

調剤薬局の電気代削減は、日常的なエネルギー管理と効率的な設備投資に加え、適切な電力プランの選択が鍵となります。

市場連動型プランを活用することで、昼間の稼働が多い調剤薬局でも大幅なコスト削減が可能です。

加えて、設備の省エネ化や再生可能エネルギーの導入は、電気代の低減に大きく貢献します。

これらの対策を組み合わせ、継続的に電気使用量を見直すことで、経費削減を実現しましょう。

今後もエネルギーコストが高騰することが予想される中、早めの対応が重要です。

調剤薬局の電気代削減には「最適でんき」の市場連動型プランが最適です。

電気料金を抑えて、経営の効率化を図りましょう。公式サイトでさらに詳しい情報を確認してください。

公式サイトはこちら:

最適でんき

電力会社ごとのお客様番号(契約番号)の調べ方【完全ガイド】

- 1. 東京電力(TEPCO)

- 2. 関西電力

- 3. 中部電力

- 4. 九州電力

- 5. 北海道電力

- 6. 中国電力

- 7. 四国電力

- 8. 沖縄電力

- 9. エネット(Ennet)

- 10. Looop(ループ)でんき

- 11. みんな電力

- 12. 東京ガス(TOKYO GAS)

- 13. ソフトバンクでんき

- 14. KDDI(auでんき)

- 15. 楽天でんき

- 16. まちエネ

- 17. ハルエネ(HARUENE)

- まとめ

電力会社変更手続きに必要になってくるお客様番号(契約番号)は、電気契約において重要な識別情報です。

電力会社の変更や契約内容の確認の際に必要となることが多いです。

以下では、主要な大手電力会社ごとのお客様番号の確認方法を解説します。

大手電力会社

主要な電力会社のお客様番号(契約番号)の確認方法一覧となります。

1. 東京電力(TEPCO)

東京電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- くらしTEPCO webにログインし、契約情報ページから確認

- カスタマーサポートに電話やメールで問い合わせ

2. 関西電力

関西電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- はぴeみる電にログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

3. 中部電力

中部電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- カテエネにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

4. 九州電力

九州電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

5. 北海道電力

北海道電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

6. 中国電力

中国電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- ぐっとずっと。クラブにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

7. 四国電力

四国電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- よんでんコンシェルジュにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

8. 沖縄電力

沖縄電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- Webサービスにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

新電力(PPS)

経済産業省の資源エネルギー庁発表によれば、2024年10月の段階で734社の小売電気事業者が存在するようです。

以下は、主要な新電力会社の供給地点特定番号の確認方法一覧となります。

※PPS(Power Producer and Supplier)

9. エネット(Ennet)

エネットでお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- カスタマーサポートに電話で問い合わせて確認

10. Looop(ループ)でんき

Looop(ループ)でんきでお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- Webサービスにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

11. みんな電力

みんな電力でお客様番号(契約番号)を確認するには:

12. 東京ガス(TOKYO GAS)

東京ガスでお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や検針票に記載されています

- myTOKYOGASにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

13. ソフトバンクでんき

ソフトバンクでんきでお客様番号(契約番号)を確認するには:

14. KDDI(auでんき)

KDDI(auでんき)でお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- My auにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

15. 楽天でんき

楽天でんきでお客様番号(契約番号)を確認するには:

16. まちエネ

まちエネでお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- まちエネMy Pageにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

- 契約開始後、郵送先住所へ届く「契約締結のお知らせ」ハガキで確認

17. ハルエネ(HARUENE)

ハルエネでお客様番号(契約番号)を確認するには:

- 「ハルエネでんき」ご契約時に送付される「申込確認書」に記載

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

「お客様番号(契約番号)」は請求書に記載されている番号ではなく、「ハルエネでんき」ご契約時に送付される「申込確認書」に記載されている番号となります。

見つからない場合はカスタマーサポートへ問い合わせとなりますが、平均1週間ほどかかるようなのでお早めにご連絡されることをおすすめします。

まとめ

お客様番号(契約番号)は、電力会社の変更や契約手続きに欠かせない情報です。

各電力会社のWebサービスや請求書から簡単に確認できるので、必要な時には上記の手順を参考にしてください。

※リンク先のマイページは変更になっている場合があります。見つからない場合は各電力会社のホームページをご参照ください。

電力会社ごとの供給地点特定番号の調べ方【完全ガイド】

- 1. 東京電力(TEPCO)

- 2. 関西電力

- 3. 中部電力

- 4. 九州電力

- 5. 北海道電力

- 6. 中国電力

- 7. 四国電力

- 8. 沖縄電力

- 9. エネット(Ennet)

- 10. Looop(ループ)でんき

- 11. みんな電力

- 12. 東京ガス(TOKYO GAS)

- 13. ソフトバンクでんき

- 14. KDDI(auでんき)

- 15. 楽天でんき

- 16. まちエネ

- 17. ハルエネ(HARUENE)

- まとめ

電力会社の供給地点特定番号は、電力会社を変更する際に必要不可欠な情報です。

本記事では、主要な電力会社ごとの供給地点特定番号の調べ方を紹介します。

各電力会社の方法を理解して、スムーズに番号を確認できるようにしましょう。

大手電力会社

主要な電力会社の供給地点特定番号の確認方法一覧となります。

1. 東京電力(TEPCO)

東京電力で供給地点特定番号を確認する方法は以下の通りです:

- 検針票に記載されている

- くらしTEPCO webにログインし、契約情報ページから確認

- カスタマーサポートに電話やメールで問い合わせる

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細はTEPCOサポートをご確認ください。

2. 関西電力

関西電力での供給地点特定番号の確認方法:

- 検針票に記載されている

- はぴeみる電にログインして確認

- サポートセンターに問い合わせて確認

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は関西電力 各種お手続きに関するよくあるご質問をご確認ください。

3. 中部電力

中部電力での供給地点特定番号を確認するには:

- 検針票に記載されている

- カテエネにログインして確認

- サポートセンターに問い合わせ

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は中部電力 よくあるご質問をご確認ください。

4. 九州電力

九州電力で供給地点特定番号を確認する方法:

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は九州電力 電気ご使用量のお知らせをご確認ください。

5. 北海道電力

北海道電力の供給地点特定番号の確認方法:

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は北海道電力 供給地点特定番号をご確認ください。

6. 中国電力

中国電力での供給地点特定番号の確認方法:

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は中国電力 ご契約の手続きについてをご確認ください。

7. 四国電力

四国電力の供給地点特定番号を確認する方法:

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は四国電力 供給地点特定番号・受電地点特定番号とは何ですか?をご確認ください。

8. 沖縄電力

沖縄電力で供給地点特定番号を確認するには:

- 検針票に記載されています

- Webサービスにログインして確認

- サポートセンターに問い合わせて確認

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は沖縄電力 供給地点特定番号とは何か。どのように調べればよいか。 をご確認ください。

新電力(PPS)

経済産業省の資源エネルギー庁発表によれば、2024年10月の段階で734社の小売電気事業者が存在するようです。

以下は、主要な新電力会社の供給地点特定番号の確認方法一覧となります。

※PPS(Power Producer and Supplier)

9. エネット(Ennet)

エネットで供給地点特定番号を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- カスタマーサポートに電話で問い合わせて確認

10. Looop(ループ)でんき

Looop(ループ)でんきで供給地点特定番号を確認するには:

- 請求書や検針票に記載されています

- Webサービスにログインして確認

- サポートセンターに問い合わせて確認

11. みんな電力

みんな電力で供給地点特定番号を確認するには:

12. 東京ガス(TOKYO GAS)

東京ガスで供給地点特定番号を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- myTOKYOGASにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

13. ソフトバンクでんき

ソフトバンクでんきで供給地点特定番号を確認するには:

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細はソフトバンクでんき サポートをご確認ください。

14. KDDI(auでんき)

KDDI(auでんき)で供給地点特定番号を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- My auにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細はauでんき よくあるご質問をご確認ください。

15. 楽天でんき

楽天でんきで供給地点特定番号を確認するには:

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細は楽天でんき マイページ機能紹介をご確認ください。

16. まちエネ

まちエネで供給地点特定番号を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- まちエネMy Pageにログインして会員ページから確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

契約の料金プランによって確認方法が異なります。

詳細はまちエネコラムをご確認ください。

17. ハルエネ(HARUENE)

ハルエネで供給地点特定番号を確認するには:

- 請求書や領収書に記載されています

- ハルエネMy Pageにログインして確認

- カスタマーサポートに問い合わせて確認

「お客様番号(契約番号)」は請求書に記載されている番号ではなく、「ハルエネでんき」ご契約時に送付される「申込確認書」に記載されている番号となります。

まとめ

供給地点特定番号は、電力会社の変更や契約手続きに欠かせない情報です。

各電力会社のWebサービスや請求書から簡単に確認できるので、必要な時には上記の手順を参考にしてください。

※リンク先のマイページは変更になっている場合があります。見つからない場合は各電力会社のホームページをご参照ください。