太陽エネルギーを革新する新分子システムとは?その仕組みと可能性に迫る

- 従来のエネルギー蓄積方法とその課題

- 新分子システムの仕組みとは

- エネルギーの放出と活用方法

- 新分子システムの利点と可能性

- まとめ:再生可能エネルギーの未来と新技術の展望

太陽エネルギーの新時代が始まる

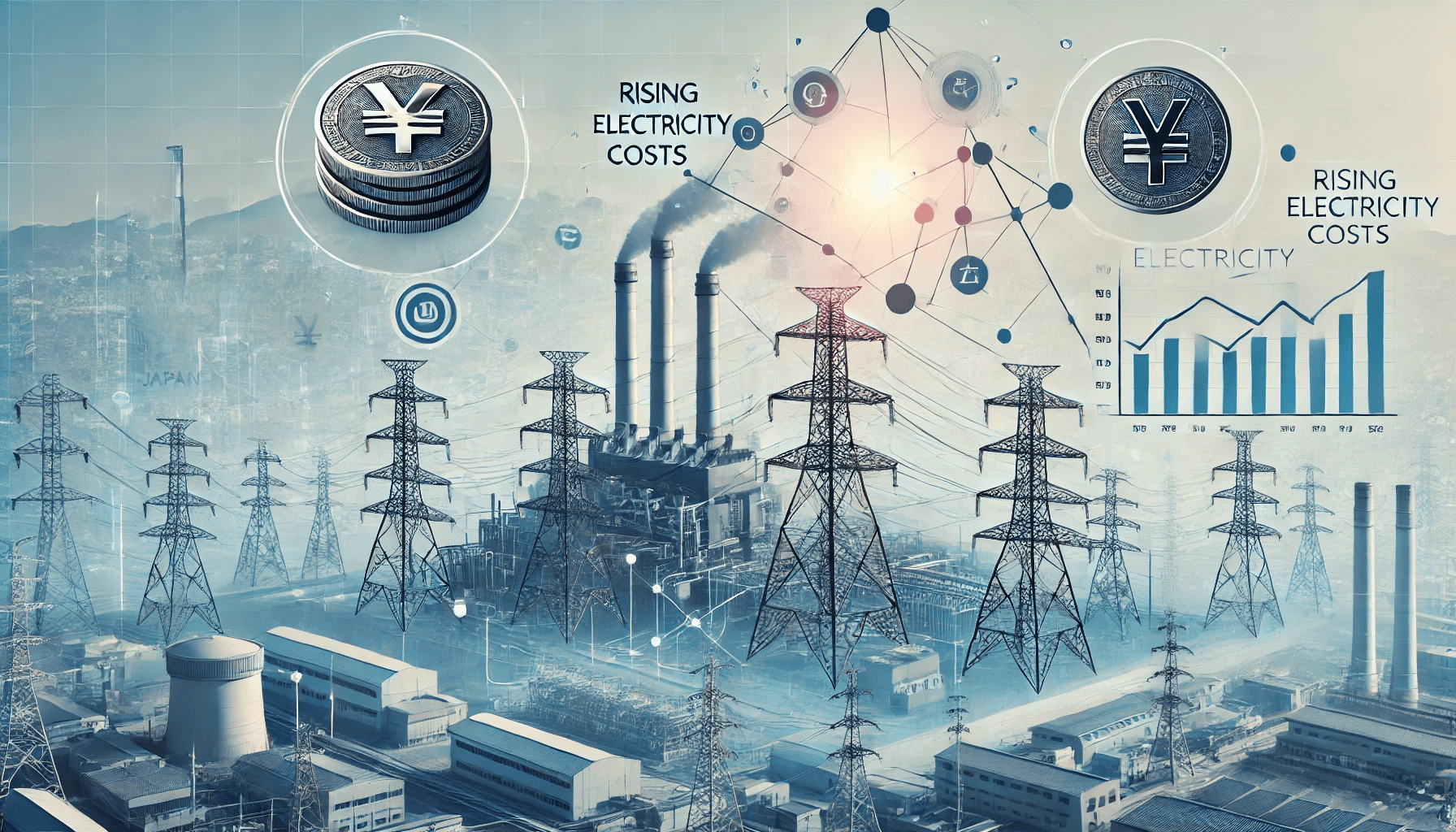

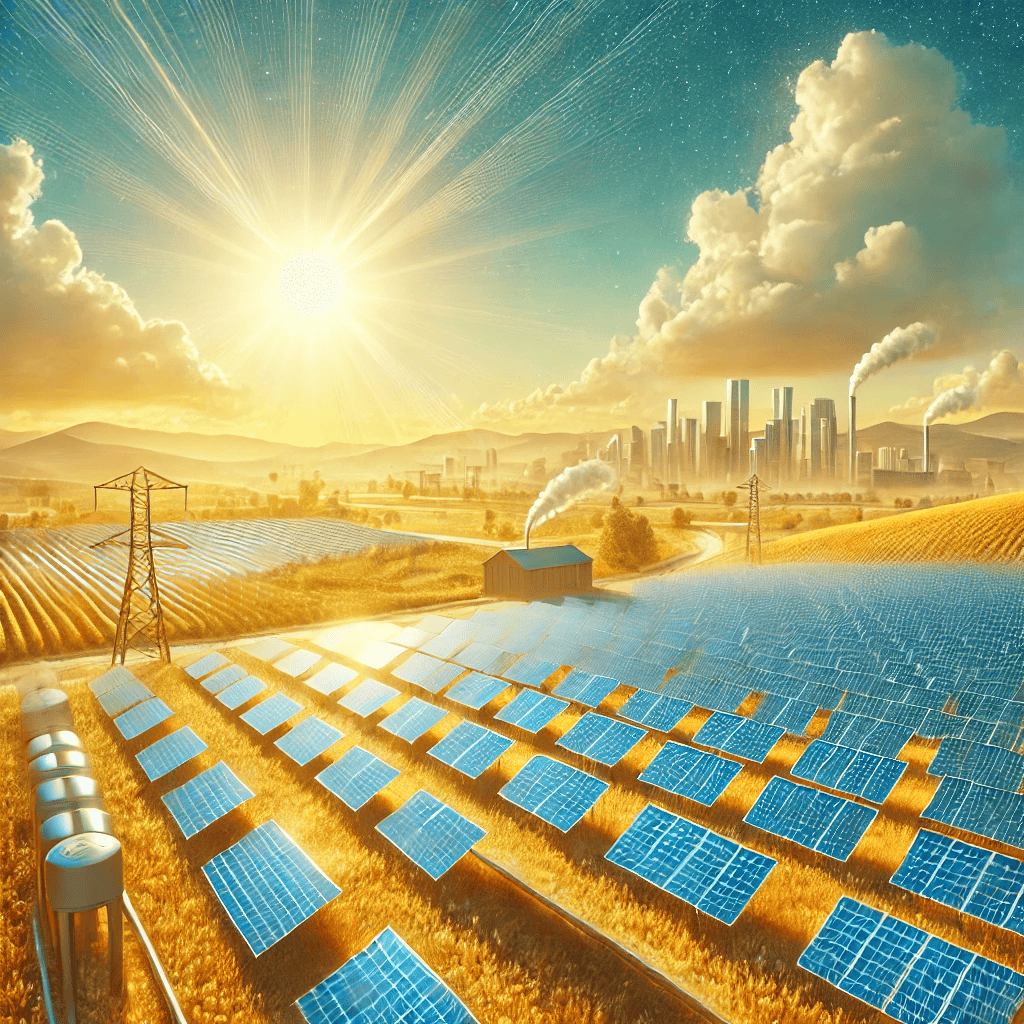

近年、地球温暖化やエネルギー資源の枯渇が深刻化する中、再生可能エネルギーへの関心が急速に高まっています。

特に太陽エネルギーは、その無限の供給量とクリーンな特性から注目されていますが、効果的な蓄積方法が課題となっていました。

従来のバッテリーや蓄熱システムでは、エネルギー密度や長期保存能力に限界があり、エネルギーの効率的な活用を妨げていたのです。

そんな中、特殊な有機分子を用いた革新的なエネルギー蓄積技術が開発され、太陽エネルギーの利用に新たな可能性が生まれています。

この新分子システムがもたらす未来とは何か、詳しく探っていきましょう。

特に太陽エネルギーは、その無限の供給量とクリーンな特性から注目されていますが、効果的な蓄積方法が課題となっていました。

従来のバッテリーや蓄熱システムでは、エネルギー密度や長期保存能力に限界があり、エネルギーの効率的な活用を妨げていたのです。

そんな中、特殊な有機分子を用いた革新的なエネルギー蓄積技術が開発され、太陽エネルギーの利用に新たな可能性が生まれています。

この新分子システムがもたらす未来とは何か、詳しく探っていきましょう。

従来のエネルギー蓄積方法とその課題

現在、エネルギーの蓄積には主にバッテリーや蓄熱システムが利用されています。

バッテリーは電気エネルギーを化学的に保存しますが、エネルギー密度が低く、大量のエネルギーを長期間保存するには適していません。

蓄熱システムは熱エネルギーを保存しますが、熱損失が避けられず、効率的なエネルギー保存が難しいのが現状です。

これらの限界が、太陽エネルギーをはじめとする再生可能エネルギーの効果的な利用を妨げています。

エネルギー密度や保存期間の問題を解決しなければ、持続可能なエネルギー社会の実現は困難です。

バッテリーの限界

バッテリーは電気エネルギーを化学的に保存しますが、エネルギー密度が低く、大量のエネルギーを長期間保存するには適していません。

蓄熱システムの課題

蓄熱システムは熱エネルギーを保存しますが、熱損失が避けられず、効率的なエネルギー保存が難しいのが現状です。

再生可能エネルギー普及への壁

これらの限界が、太陽エネルギーをはじめとする再生可能エネルギーの効果的な利用を妨げています。

エネルギー密度や保存期間の問題を解決しなければ、持続可能なエネルギー社会の実現は困難です。

新分子システムの仕組みとは

新しいエネルギー蓄積方法として、特殊な有機分子を用いたシステムが開発されています。

ノルボルナジエン—クアドリシクラン(NBD–QC)は、光を受けると高エネルギー状態に変化します。

この分子は安定した状態でエネルギーを長期間保存できるため、効率的なエネルギー蓄積が可能です。

NBD–QCの役割

ノルボルナジエン—クアドリシクラン(NBD–QC)は、光を受けると高エネルギー状態に変化します。

高エネルギー状態の維持

この分子は安定した状態でエネルギーを長期間保存できるため、効率的なエネルギー蓄積が可能です。

- 光吸収のメカニズム

- 分子が光を吸収し、構造が変化してエネルギーを蓄えます。

- 化学的エネルギー保存

- エネルギーは分子内の化学結合に保存されます。

エネルギーの放出と活用方法

蓄積されたエネルギーは、必要なときに効率的に放出できます。

特定の触媒を加えることで、分子は元の状態に戻りながらエネルギーを放出します。

放出されたエネルギーは熱や電気に変換され、多様な用途に活用できます。

この技術を実用化するための研究が進められており、近い将来の応用が期待されています。

触媒を用いたエネルギー放出

特定の触媒を加えることで、分子は元の状態に戻りながらエネルギーを放出します。

エネルギーの利用形態

放出されたエネルギーは熱や電気に変換され、多様な用途に活用できます。

実用化へのステップ

この技術を実用化するための研究が進められており、近い将来の応用が期待されています。

新分子システムの利点と可能性

この技術には従来の方法にはない多くのメリットがあります。

化学的にエネルギーを保存するため、エネルギー密度が高く、長期間の保存が可能です。

分子構造を調整することで、エネルギーの吸収・放出特性をカスタマイズできます。

高いエネルギー密度と長期保存

化学的にエネルギーを保存するため、エネルギー密度が高く、長期間の保存が可能です。

分子設計の柔軟性

分子構造を調整することで、エネルギーの吸収・放出特性をカスタマイズできます。

他技術との比較

- バッテリーとの比較

- エネルギー密度と保存期間で優位性があります。

- 蓄熱システムとの比較

- 熱損失が少なく、効率的なエネルギー利用が可能です。

まとめ:再生可能エネルギーの未来と新技術の展望

この新しい分子システムは、再生可能エネルギーの活用を飛躍的に向上させる可能性があります。

エネルギーを必要なときに供給できるため、需給のバランス調整が容易になります。

この技術の普及により、化石燃料への依存を減らし、環境負荷の少ない社会を実現できます。

技術のさらなる改良とコスト削減が進めば、実用化が一層近づくでしょう。研究開発と政策支援が鍵となります。

エネルギー需給バランスへの貢献

エネルギーを必要なときに供給できるため、需給のバランス調整が容易になります。

持続可能な社会へのステップ

この技術の普及により、化石燃料への依存を減らし、環境負荷の少ない社会を実現できます。

今後の課題と展望

技術のさらなる改良とコスト削減が進めば、実用化が一層近づくでしょう。研究開発と政策支援が鍵となります。