電圧と電力の違いとは?初心者でもわかる基本知識と計算式

- 電圧とは?電気の流れを生み出す力

- 電力とは?消費されるエネルギーの量

- まとめ

今更聞けない電圧と電力の違いって?

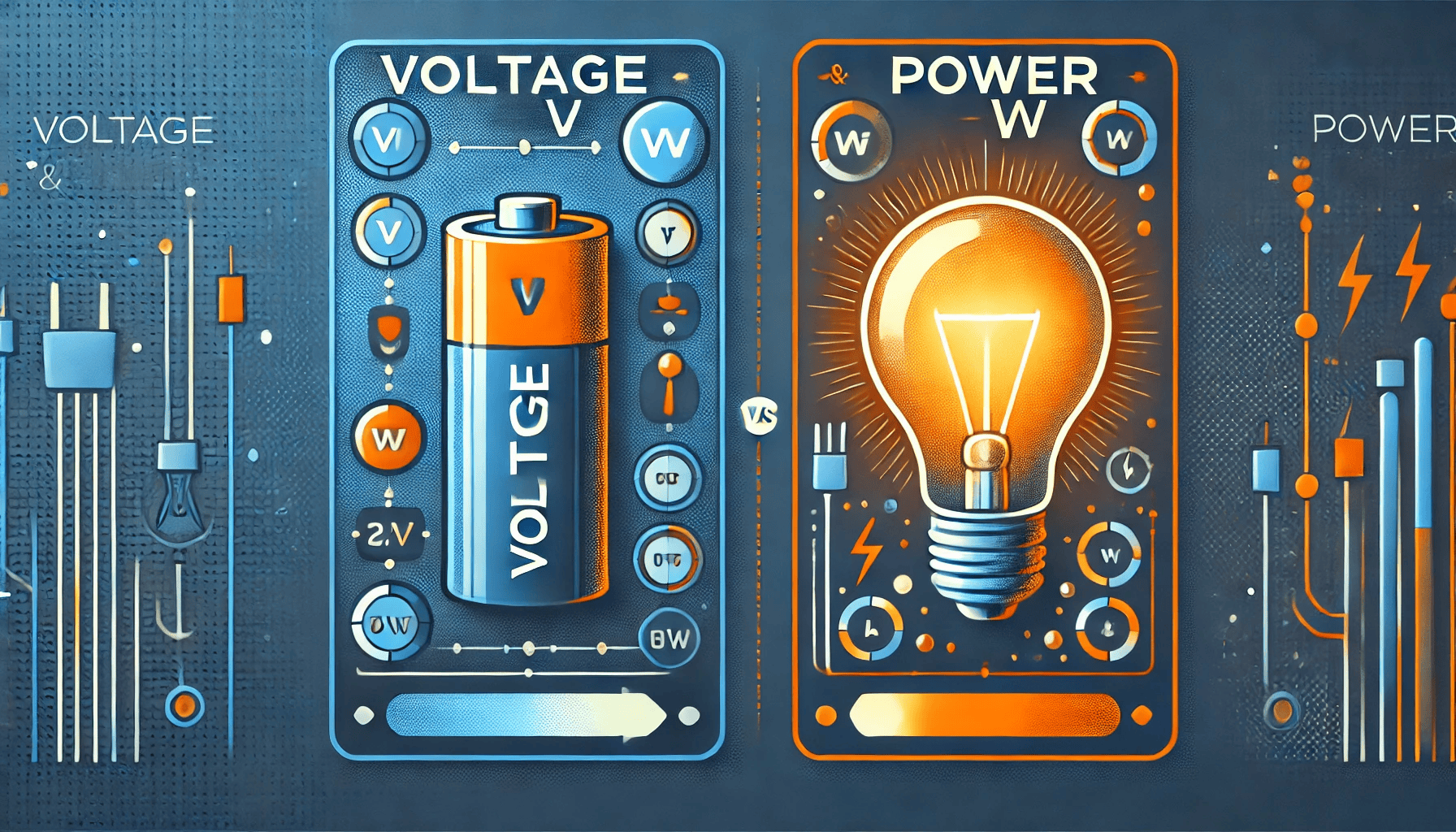

電気の基礎知識として「電圧」と「電力」は欠かせませんが、その違いを正確に説明できる人は意外と少ないものです。電圧は電流を流す力を示し、電力は電気が消費または供給するエネルギー量を表します。本記事では、初心者にもわかりやすく電圧と電力の基本的な意味、違い、計算式を解説します。身近な例を交えながら、これらの概念を理解するためのポイントをお伝えします。電気製品の仕組みや電気料金の仕組みをより深く理解したい方におすすめです。

電圧と電力は電気に関する基本的な概念ですが、それぞれ異なる性質を持っています。

電圧とは?電気の流れを生み出す力

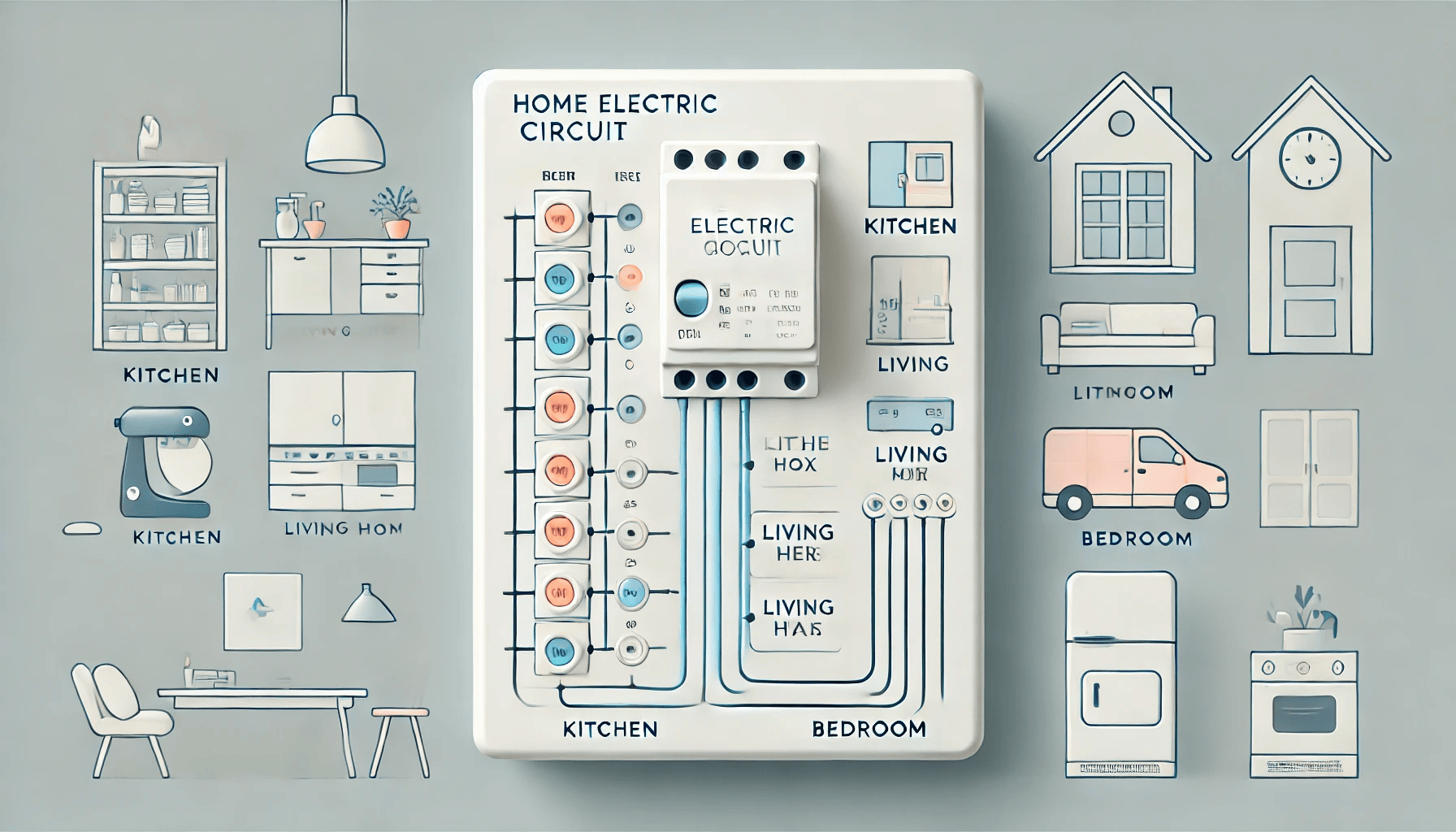

電圧とは、電気を流すための「力」を表す値で、単位はボルト (V) です。水道管に例えると、水を流すための圧力に相当します。この力があるおかげで、電流が回路を流れることができます。

電圧はオームの法則で表され、以下のように計算されます:V=I×R

ここで V は電圧、I は電流、Rは抵抗です。

家庭用コンセントの100Vや200Vは、電化製品に供給される電圧の具体例です。

電圧はオームの法則で表され、以下のように計算されます:V=I×R

ここで V は電圧、I は電流、Rは抵抗です。

家庭用コンセントの100Vや200Vは、電化製品に供給される電圧の具体例です。

電力とは?消費されるエネルギーの量

電力は、電気が単位時間あたりに供給または消費するエネルギーの量を指し、単位はワット (W) です。水道管に例えると、水が流れるときのエネルギーの大きさに相当します。

電力は次の式で計算されます:P=V×I

ここで P は電力、V は電圧、Iは電流です。

例えば、500Wと記載された家電製品は、1秒間に500ジュールのエネルギーを消費します。

電力を知ることで、電気料金や電化製品の効率性を理解する手助けになります。

電力は次の式で計算されます:P=V×I

ここで P は電力、V は電圧、Iは電流です。

例えば、500Wと記載された家電製品は、1秒間に500ジュールのエネルギーを消費します。

電力を知ることで、電気料金や電化製品の効率性を理解する手助けになります。

| 項目 | 電圧 | 電力 |

|---|---|---|

| 意味 | 電気を流す力を示す | 消費または供給されるエネルギーの量を示す |

| 単位 | ボルト (V) | ワット (W) |

| 式 | V = I × R | P = V × I |

| 例え | 水道管の水圧(流れを生み出す力) | 流れる水が持つエネルギー |

| 実用例 | 家庭用コンセントの100Vや200V | 家電製品の「消費電力 500W」などの表示 |

| 測定方法 | 電圧計で直接測定 | 電圧と電流を計測し、計算で求める |

| 関連性 | 電力を計算するための一要素 | 電圧と電流が生み出す結果 |

まとめ

電圧と電力は電気の基本的な概念であり、それぞれ異なる役割を持っています。

電圧は電流を流す力を示し、電力は電気が消費または供給するエネルギー量を表します。

この2つを理解することで、電化製品の特性や電気料金の仕組みをより深く知ることができます。

特に、電圧や電力の計算式を把握しておけば、効率的なエネルギー利用や適切な電化製品の選択に役立ちます。

今回紹介した基本知識を日常生活や仕事に活用し、電気に対する理解を深めてみてください!

電圧は電流を流す力を示し、電力は電気が消費または供給するエネルギー量を表します。

この2つを理解することで、電化製品の特性や電気料金の仕組みをより深く知ることができます。

特に、電圧や電力の計算式を把握しておけば、効率的なエネルギー利用や適切な電化製品の選択に役立ちます。

今回紹介した基本知識を日常生活や仕事に活用し、電気に対する理解を深めてみてください!